No es un museo de arte: es una carísima exposición semi-rotativa de larga duración que interpreta la historia de España como sucesión de reinados, desde la unión de Aragón y Castilla por matrimonio de los Reyes Católicos a la ley de 1869 que separaba los bienes personales de los reyes de aquéllos de titularidad estatal asociados a la Corona. En una primera versión, el Museo (ahora Galería) de Colecciones Reales iba a incluir el de Juan Carlos I, a través de la pequeña colección de arte contemporáneo que se compró en los años en que reinó (las obras no las eligió él sino Rafael Canogar) pero ya saben… mejor no hablar de…

La escisión que daba a la nación lo que era suyo tuvo lugar en tiempos de Isabel II pero no fue concedida graciosamente ni fue completa. Ya la formulaba la Constitución de 1812, pero Fernando VII, María Cristina y la propia Isabel se agarraron con uñas y dientes al patrimonio que consideraban propio, y aún cuando se reinstauró la monarquía con Alfonso XII, y luego con Alfonso XIII y hasta con Don Juan, abuelo del actual rey, hubo, según las circunstancias políticas, “expropiaciones” y devoluciones de bienes. En aquella ley de 1869 se delimitaban los “bienes que se destinan al uso y servicio del rey” y esa condición instrumental se mantuvo cuando la Constitución de 1978 estableció la monarquía y Patrimonio Nacional dejó de ser un organismo franquista. Una de sus funciones es hoy “facilitar a la jefatura del Estado la labor representativa que le otorga nuestra Constitución” y es obvio que este nuevo museo, que desde luego incorpora también una función cultural –y turística–, la de poner en valor sus tesoros artísticos y promocionar los sitios históricos que administra, es un constructo político que pretende apuntalar la legitimidad de un sistema que muchos cuestionamos.

Esa condición ha quedado patente incluso antes de su apertura al público. A pocos días de la fecha prevista se anunció que la reunión en Madrid del Colegio de Comisarios de la Unión Europea se celebraría en la Galería de Colecciones Reales –¿de verdad no había otro sitio?–, lo que desplazará las jornadas de puertas abiertas a la semana siguiente. Los reyes de Jordania –país con grandes déficits democráticos– no fueron invitados a visitar la Galería pero las reinas se pasaron por los talleres de restauración de Patrimonio Nacional. Y hace nada hemos sabido que se cerrará –no sabemos cuánto tiempo– para recibir a los participantes en el foro internacional de fondos soberanos, herramienta de financiación de no pocas monarquías medievales en el Golfo Pérsico pero también de dictaduras como China. Irán también al Museo del Prado y al estadio Santiago Bernabeu.

Hay que recordar que este no es el primer “museo” de Patrimonio Nacional, aunque sea, con mucho, el más ambicioso. Desde los años 60 empezó a reorganizar sus piezas para facilitar su disfrute, según tipologías o temática, en espacios no utilizados de los Reales Sitios –Museo de Arquitectura y Pintura de El Escorial, Museo del Traje en Aranjuez, Museo de Tapices La Granja y Museo de Caza en Riofrío– o de nueva construcción –Museo de Carruajes en Madrid, Museo de Falúas en Aranjuez y, más tarde, el Museo de Telas Medievales de Las Huelgas, del que no se ha traído nada. Y que, sobre todo desde que se creó la sala de exposiciones en el Palacio Real, en 1999, Patrimonio ha organizado algunas, no tantas, magníficas muestras que profundizaban mil veces más en los capítulos abordados que el apresurado recorrido que ahora nos proponen. Piensen, por ejemplo, en la última de gran ambición, La otra corte. Mujeres de la Casa de Austria en los Monasterios Reales de las Descalzas y la Encarnación. Espero que la actual de Sorolla, con su pirotecnia inmersiva, no marque la pauta de lo que viene a partir de ahora.

El itinerario es descendente. Con una entrada casi invisible desde la Plaza de la Armería que renuncia por completo a rivalizar con las fachadas del Palacio Real y la Almudena, hasta el punto de que precisa de feos cartelones para guiar al visitante hasta ella, se inicia en el nivel -1 o A –¡qué conveniente: “A” de Austrias y “B” de Borbones, para el -2!–, tras pasar, si van por las rampas, por zonas de pantallas decorativas o informativas. Buena cosa: en las propias salas no tendrán que soportar los interactivos y los facsímiles a la moda. Cada planta, rectangular y diáfana, tiene una circulación de ida por la derecha y vuelta por la izquierda, con una “barrera” central en algunos puntos permeable a base de vitrinas o muretes. Los espacios están demarcados por tabiques transversales que no llegan al techo. Muy bonito no es, la verdad –lo más disfrutable son los ventanales que han quedado abiertos en zonas intermedias de descanso, que abundan, y que dan al Campo del Moro o al Sureste de la ciudad–, pero el tránsito es fácil y una vez conseguimos olvidarnos de las juntas en muretes y vitrinas, que más de una vez ocurren con una en medio, las piezas se ven bien.

La planta -1 tiene techos bastante más altos. La razón es que el proyecto inicial, sobre el que se hizo el diseño arquitectónico, la dedicaba entera a los tapices, quedando la -2 para el despliegue multidisciplinar y la -3 para los carruajes –podríamos llamarla “C”, para completar el abc de la distribución–, que entrarían rodando desde la calle a ese nivel: En movimiento, la primera exposición temporal, que no pude ver en mi visita previa a la apertura, se centra de hecho en ellos. Pero también los encontramos en las otras plantas, uno en cada, sumándose a las contadas piezas que marcan hitos grandilocuentes en el recorrido: las columnas del Hospital de Montserrat, la armadura de caballo y cuerpo de Carlos V, la fuente de la Casa de Campo, el dosel y sillón de besamanos de María Luisa de Parma, el dessert del príncipe Carlos (IV) o el borne (diván circular) de Isabel II, que se adentra en el kitsch. Pero el alto más señalado se hace al poco de empezar: un decurso para ver a través de un cristal los restos arqueológicos de las construcciones omeyas, aquí sí musealizados con efectos audiovisuales.

Los dos tapices que abren y cierran la exposición enmarcan el programa político del museo: “La Gracia publica los Honores”, del conjunto Moralidades que perteneció a Isabel I yexpresa los valores éticos y dinásticos que han de regir en el gobierno de los príncipes, y “Alegoría de la Paz”, que Guillermo Pérez-Villalta diseñó para celebrar el XXV aniversario de la Constitución de 1978, que instauró la monarquía parlamentaria. De los tiempos previos a los Reyes Católicos solo encontraremos la corona y la cruz del Tesoro de Guarrazar, dos textiles de Las Huelgas y una talla de marfil de Santa Clara de Tordesillas, seguramente para representar a estas fundaciones que de otra manera quedarían fuera. Algunas piezas medievales más incorporaba el proyecto de José Luis Díez, en el que estaban incluido un alto porcentaje del total de las ahora expuestas. A partir de ahí, los reinados se van sucediendo. Cada uno se presenta con un texto de pared que da muy someros datos biográficos e históricos del período –omitiendo cualquier sombra– y con un retrato del rey, no siempre del mejor empaque artístico, acompañado a menudo de alguna de sus esposas. Es frecuente que, dentro de los espacios para cada rey se abran subcapítulos en los que se plantean cuestiones políticas o culturales de alcance, aunque de nuevo de manera sucinta. Las cartelas dan suficiente información para entender la relevancia de cada obra pero casi nunca mencionan de qué palacio o fundación real proceden. Leticia Ruiz argumenta que son pocas las que se hicieron para un lugar y permanecieron siempre en él, pero creo que a muchos visitantes sí les gustaría saber dónde estaban hasta ahora.

La colección real de tapices flamencos es excepcional y en las primeras salas encontraremos bastantes ejemplos demostrativos. Tiene lugar preeminente el singular Triunfo del tiempo, adquirido en marzo por el Ministerio de Cultura y Deporte por un millón de euros, y que perteneció a Isabel la Católica, pero brillan también otros de las series encargadas por su hija Juana, como los “Paños de oro” o los Episodios de la vida de la Virgen. En salas sucesivas veremos tapices de La conquista de Túnez (Vermeyen y Van Aelst), Los hechos de los apóstoles (Rafael), Historia de Escipión “el Africano” (Giulio Romano; fíjense en los elefantes, que “retratan” al famoso Hanno que Manuel I de Portugal envió a Roma) o El triunfo de la Eucaristía (Rubens), entre otros. Hay también más armaduras en esta planta que en la de los Borbones, más cuadros de importancia y algunos incunables que quitan el hipo como el Breviario romano de Isabel I, el Apocalipsis figurado de los duques de Saboya o el manuscrito de Historia general de las cosas de Nueva España Bernardino de Sahagún. Este último constituye una de las poquísimas referencias a América o a cualquier otro lugar del Imperio que se hacen en la Galería. No se han dado explicaciones sobre esta decisión.

Como pinacoteca, la Galería no es comparable, ni de lejos, con el Museo del Prado. El coleccionsimo de pinturas, más allá de los retratos áulicos, es solo uno de los aspectos que se contemplan en la selección. Hay objetos personales significativos, muchas piezas ornamentales exquisitas, documentos históricos, pocos –afortunadamente– complementos litúrgicos… todo de gran lujo y fuste, claro, y bastante bien equilibrado. El público, lego o enterado, lo va a pasar muy bien. Se pretende que buen número de los visitantes del Palacio Real (un millón largo al año) se detengan aquí y yo les animo a hacerlo, para disfrutar de la cercanía a las obras –que se “pierden” entre oros, mármoles y espejos en entornos palaciales– y la posibilidad de darles un contexto histórico preciso. Sin perder de vista que hay en Patrimonio Nacional bienes claramente “situados”, como ocurre en las Descalzas o la Encarnación que, por cierto, prestan pocas obras.

Hay puntos en los que se concentran las pinturas de mayor valía. Las tablitas de Juan de Flandes ya en la primera sala; las obras venidas de El Escorial, con las acuarelas de Durero y los lienzos de El Greco, Patinir, Fontana, Coxcie; los tres paisajes históricos relacionados con “La Pax hispánica” frente a los retratos de Felipe III y Margarita de Austria por Bartolomé González; el “museo dentro del museo” que compone una pequeña muestra de los cuadros adquiridos por Felipe IV, con las obras estrella –de Ribera, Velázquez, Caravaggio, Tempesta y Bernini–; y, para resumir los gustos de Carlos II, las de Carreño de Miranda o Giordano, junto a ese arcángel de La Roldana que ha sobrevolado las fachadas del complejo palacial y las redes sociales.

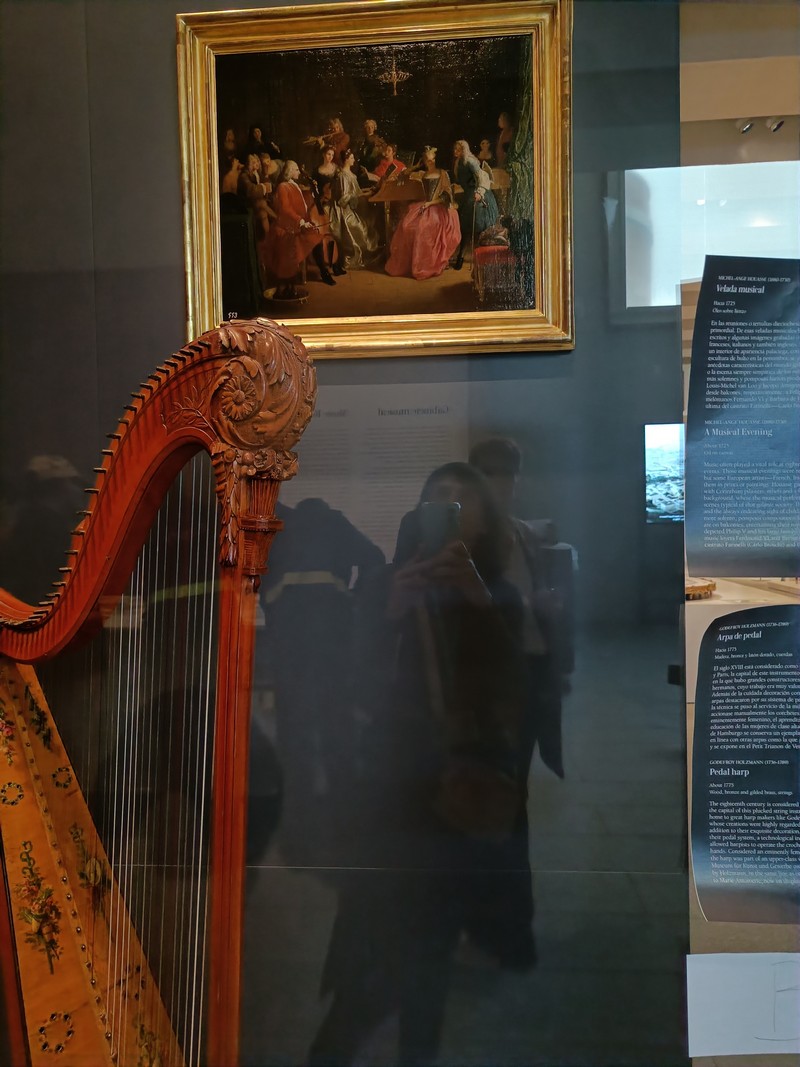

En la planta B, de los Borbones, se palpa mejor la conexión de lo expuesto con los reales sitios que ellos construyeron o transformaron –Palacio Real, La Granja, Aranjuez– que en la dinastía precedente, seguramente porque de las residencias más programáticas de los Austria –Alcázar, Buen Retiro y Torre de la Parada– no queda casi nada. Vemos muchos planos de arquitecturas y jardines –impresionante el de Juvarra para el vecino palacio– y numerosas “vistas” de Joli o Brambila que documentan su aspecto entonces. La pintura se afrancesa en varias oleadas, sobre todo con Felipe V –Rigaud, Van Loo, Houasse– y Carlos IV, se ponen en marcha las Reales Fábricas –nos presentan un muestrario de vidrio, porcelana, piedras duras y, de nuevo, tapices– y entra la moda Imperio con Fernando VII. Se refleja un mayor peso de la vida cotidiana en la Corte, con piezas relacionadas con la música, el aseo o los banquetes.

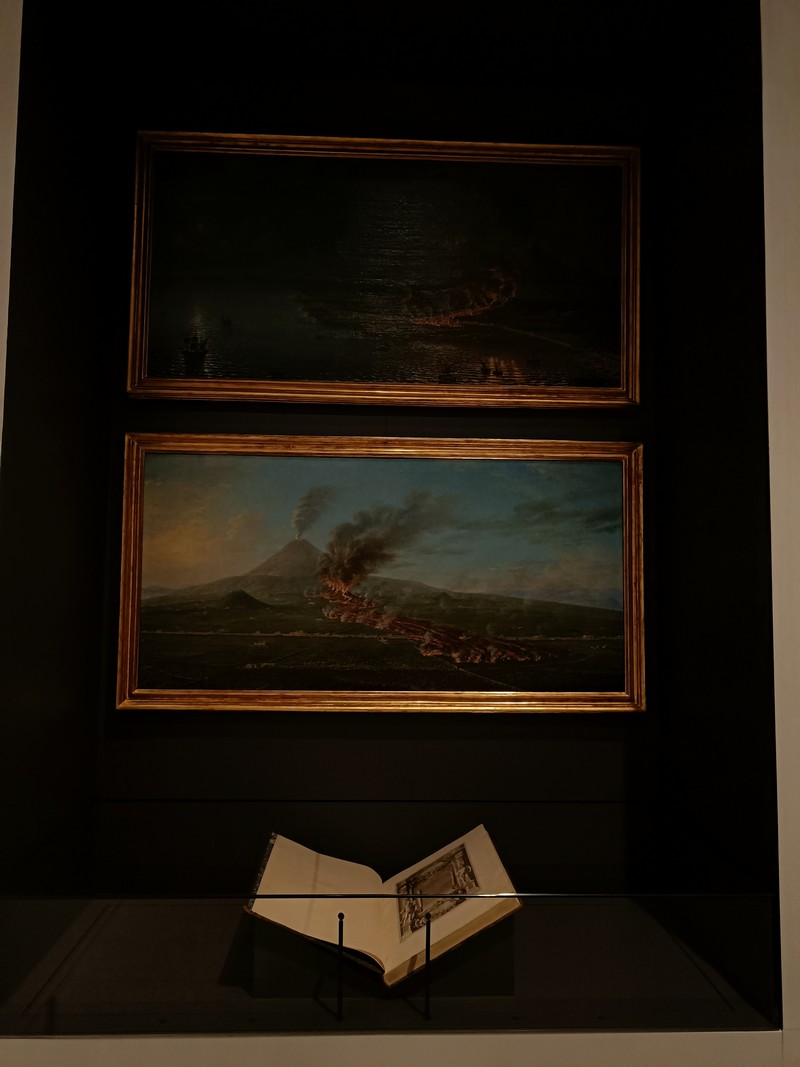

Aquí buena parte de los cuadros son de menor tamaño. Busquen, aparte de todos los Houasse y los Brambila, estos conjuntos: las pinturas flamencas antiguas –El hombre de la perla de Sittow, entre ellas– que atesoraba Isabel de Farnesio, notable coleccionista, y su bajorrelieve de Olimpia de Desiderio da Settignano; las composiciones religiosas de Giaquinto y las escenas galantes de Watteau; los tipos populares de Tièpolo; las pre-románticas visiones del Vesubio en erupción de Joli; las blanduras de Mengs y las bravuras de Goya –retratos de los reyes, cartones para tapices y los dos cuadritos de la fabricación de balas y de pólvora–; las grisallas que él y otros pintaron para el tocador de Isabel de Braganza (con sus aparejos de belleza in situ). Y ¡ay!, la “Relación de cuadros de la escuela española para regalar a Napoleón”, firmada por Maella, Goya y Napoli, que da testimonio del gran expolio.

Poco que destacar en las salas del reinado de Isabel II, salvo su afición a la fotografía que tuvo como resultado una magnífica colección histórica en este medio. Se le intenta hacer justicia aquí pero no se luce lo suficiente. Vicente López, Federico de Madrazo o Palmaroli cierran el catálogo de artistas al servicio de la Corona. A partir de ese momento tampoco es que sus majestades hayan mostrado mucho interés por las artes.