Francisco Pacheco (Sanlúcar de Barrameda, 1564 – Sevilla, 1644) fue un pintor mediocre que hizo tres cosas importantísimas: formar a Velázquez, con el que casaría a su hija; escribir un tratado, El arte de la pintura, con gran peso en la fijación iconográfica de los asuntos sacros, y retratar a muchos de los “varones ilustres y memorables” de su tiempo, de los que nos dejó semblanzas imprescindibles en uno de los manuscritos más valiosos del Siglo de Oro. Pacheco dibujó entre 1599-1644 más de 170 retratos destinados a un libro con estampas que reflejara la riqueza de su entorno intelectual pero, por razones desconocidas, no solo no lo llevó a imprenta sino que ni siquiera lo terminó y quedó reducido a 58 biografías con su correspondiente ilustración. Figuraba en su testamento, con indicación de que se vendiera al mejor postor sin desmembrarlo, y no se tuvieron noticias posteriores de él hasta que en 1864 protagoniza una correspondencia, ahora expuesta, que trata de la venta del manuscrito –llegado a Fuentes de Andalucía (Sevilla) con un médico de origen ecuatoriano que había sido bibliotecario en el Colegio de Cirugía de San Carlos en Madrid– al erudito sevillano José María Asensio y Toledo. Este, consciente de su valor, lo editó en forma facsimilar y por entregas entre 1881 y 1886 (se expone también un ejemplar, junto a otra edición posterior) y lo transmitió a su hijo, quien lo vendió a Lázaro Galdiano en 1920.

Se trata del libro que más veces ha sido prestado por esta biblioteca y no es la primera vez que se expone en él: la última vez que salió a las salas fue en 2014, con motivo del 450 aniversario del nacimiento de su autor. Muchas incógnitas quedan por resolver sobre la cronología interna, la identificación de personajes sin rotulación e incluso –apunta Juan Antonio Yebes, el comisario– sobre la autoría de algunos retratos, desiguales en su nivel de excelencia artística. Y, por ello, el museo quiere que esta pequeña muestra, en la que cada semana se abre por una página y en la que podemos ver reproducciones de todos los dibujos, sirva para espolear la investigación, incluyendo en esta los retratos sueltos atribuidos a Pacheco y relacionados con este proyecto que se conservan en la Real Biblioteca, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de El Escorial, la Hispanic Society o los Uffizi, algunos de los cuales podrían ser copias posteriores.

El germen de los retratos de Pacheco se halla en la tertulia de humanistas que organizaba su tío, canónigo de la catedral, y que a su muerte “heredó” él, lo que le dio ocasión de tratar con las mentes más preclaras de la entonces rica y cosmopolita Sevilla. Fue consciente de que ese círculo del que formaba parte, en ese momento cultural, debía ser preservado y de que la memoria necesitaría del apoyo de la imagen. En el campo bibliográfico, se conocen bien tanto los precedentes de este proyecto, que bebe de la tradición clásica de los viris illustribus y de la renacentista de las vite ilustradas de artistas, como su influencia posterior en repertorios biográficos como los de Palomino y Ceán Bermúdez. Pero quizá no se ha prestado mucha atención a sus ecos en el campo pictórico, que incrementan su trascendencia artística.

Después de Pacheco

Hay varias características en el libro que pasan a la retratística grupal de artistas y literatos que se desarrolla en los siglos XVIII y XIX, alcanzando la actualidad. Los contextos sociales en los que se perfilará esa modalidad son el de la tertulia de intelectuales –en los salones y en los cafés– y el de la práctica profesional –en las Academias o en el taller de un pintor–. Tanto en series de retratos individuales como en escenas de grupo, el autor hará gala, ante el público coetáneo y, aún más, ante la posteridad, de pertenecer a una fraternidad creativa que protagoniza una época, a la vez que reclamará para el artista una relevancia social expresada en la difusión de su efigie. Observen que el plan retratístico de Pacheco arranca de una tertulia de eruditos y que se plantea como una iniciativa “desde dentro” que acredita al propio autor al mismo tiempo que aboga por un ascenso del artista en la jerarquía social, al ponerlo al mismo nivel que los poetas, los juristas o los eclesiásticos. En realidad, estos son los más numerosos entre los 58 retratados (28) aunque no es nada desdeñable el número de hombres de las artes (20), en una proporción que trasluce la abundancia de estos en su entorno personal y también esa intención ennoblecedora. Algunos estudiosos piensan que Pacheco quizá consideró hacer otro libro paralelo solo de artistas; esto no se puede afirmar pero sí, contando los dibujos sueltos y sus referencias a otros no localizados, que hubo en su carpeta una serie amplia dedicada a ellos. También se sabe que retrató a un número de mujeres célebres, sin que haya quedado constancia material. En fin, por las hojas del manuscrito desfilan Arias Montano, Francisco Guerrero, Fernando de Herrera, Lope de Vega, Quevedo, Martínez Montañés, Pedro de Campaña, Luis de Vargas, fray Luis de León… y, entre ellos, el rey Felipe II.

Antes de pasar a ese período que se inaugura a mediados del XVIII, marcado por la emergencia de lo que hoy llamamos “público”, hay que recordar que en 1627, cuando Pacheco había avanzado ya mucho en su proyecto, emprendía otro comparable uno de los más grandes retratistas de todos los tiempos, Anton van Dyck, con los trabajos de dibujo y estampa para su Iconografía. Su estrategia era básicamente la de consolidar su fama y el estatus de caballero que había envidiado en su maestro Rubens y en los pintores de la corte de Mantua y, más obviamente que en Pacheco, la inclusión de nobles, militares, gobernadores y eruditos junto a los coleccionista y artistas, que eran mayoría (67 de 100) tenía como objetivo dar brillo social a los de su gremio. Se trata sin duda del primer conjunto de este tipo con elevado valor artístico en los Países Bajos ya que, a diferencia de publicaciones anteriores también importantes como el Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies (Amberes, 1572) de Dominic Lampson y el Pictorum aliquot celebrium praecipuae Germaniae inferioris effigies (La Haya, 1610) de Hendrick Hondius, que reutilizaron estampas anteriores, Van Dyck fue el autor de la mayoría de las semblanzas.

De la academia al salón

Tardará más tiempo en aparecer el retrato de grupo. Aunque otros habían pintado ya reducidos encuentros de creadores y hay precedentes compositivos en los retratos grupales holandeses o en las conversation pieces, se considera que es Johan Zoffany quien inaugura esta tipología con el retrato colectivo, por encargo de Jorge III, de todos los miembros de la Royal Academy (1772), en la que él había ingresado al poco de su fundación en 1768 y que estaba entonces presidida por Sir Joshua Reynolds. Zoffany tenía ya éxito como pintor de agrupaciones, casi siempre familiares, y pareció el indicado para efigiar a los académicos. Representa, con referencias a la Escuela de Atenas de Rafael, una clase de dibujo con modelo en la que curiosamente nadie dibuja; solo el autor se muestra, sentado a la izquierda, paleta en mano. Entre los figurantes, citaré solo a Benjamin West, el único que yo y la mayoría de ustedes conocemos… y a las dos mujeres ausentes, Mary Moser y Angelica Kauffman, incluidas en sendos marcos en la pared, seguramente porque se consideraba muy inapropiado que las damas observaran a los modelos masculinos desnudos. El éxito de la obra hizo que la reina Charlotte encargase a Zoffany otro retrato de conjunto, localizado en la Tribuna de los Uffizi, de insignes británicos en Grand Tour, que tardó cinco años en completar. En este caso, el modelo de la composición fueron los cuadros de gabinetes flamencos, en los que mecenas, artistas y marchantes admiran una gran colección.

En esa misma época, escritores, filósofos y artistas se relacionaban, en París, en los salones de Madame Geoffrin y otras grandes señoras, dando pie a todo un corpus retratístico que inmortalizaría a esa comunidad ilustrada. Los numerosos retratos al pastel que hicieron Maurice Quentin de La Tour y Adélaïde Labille-Guiard combinaban amistad y autopromoción: una estrategia ésta muy presente en iniciativas posteriores que tiran de la celebridad de otros para afianzar la propia. Regalar retratos era un gesto de respeto, de afecto o de intercambio simbólico, que adquiría especial sentido entre los pintores; así, por ejemplo, los retratistas que ingresaron, a partir de 1663, en la Académie Royale de Peinture et de Sculpture debieron presentar como morceau de recéption (obra de recepción) uno o dos de alguno(s) de los maestros que formaban ya parte de la institución. En el catálogo razonado de Quentin de la Tour, se cuentan al menos 34 semblanzas de artistas o sus familiares, muchas de los cuales se expusieron en el Salon, junto a las de los más influyentes personajes de la cultura de esas décadas centrales del siglo XVIII, como Madame de Pompadour, Rousseau, Voltaire o D’Alembert (quiso ser contemplado como el “pintor de los filósofos”, que seguramente estaban encantados de ser sus modelos, por la visibilidad que les darían las exposiciones).

El caso de Adélaïde Labille-Guiard es similar pero tiene un importante matiz de género. Fue alumna de La Tour y de François-André Vincent, con quien se casaría más tarde, a través de los cuales se insertó en esa red amistosa y profesional en la que los retratos eran carta de presentación y manifiesto de valía artística. Entre 1782 y 1785 realizó los de diez artistas, justamente en los años en los que batallaba para ser admitida en la Académie, muy reacia a dar entrada a las mujeres. Vincent mandó a algunos de sus compañeros académicos, entre ellos Van Loo, al taller de ella para que los retratara, lo que hizo que ganara su favor y consiguiera su objetivo.

Romanticismo y negocio

Más adelante, diversos pintores, con o sin programa, destacaron por la inusual cantidad de retratos individuales de autores realizados a lo largo de su trayectoria. Uno de ellos es Federico de Madrazo. Él mismo legó al Museo del Prado un conjunto apreciable de los óleos, dibujos y litografías –los vimos no hace mucho en la exposición Effigies Amicorum (2016)– en los que inmortalizó a sus colegas, hecho que denota cuán consciente era de la trascendencia histórica que podía tener ese capítulo de su producción. Carlos Luis de Ribera, Carlos de Haes, Eduardo Rosales, Raimundo de Madrazo son solo algunos de los más celebrados entre los que llevó al óleo, pero la mayoría quedaron retratados en dibujos y, a veces, en litografías que ilustraban El Artista (1835-1836), acompañando las biografías (“Galería de ingenios contemporáneos”, se titulaba la sección) y necrológicas con las que esta revista apuntalaba su ideal romántico, que convierte al artista en héroe y en personaje de interés social.

Ese interés estaba ya plenamente consolidado cuando John Singer-Sargent incluye entre los innumerables retratos que produjo los de un buen número de artistas a los que conoció en su cosmopolita carrera, destacando los que hizo en París a figurones como Rodin, Monet o Carolus-Duran. En él se observa una característica recurrente en este tipo de obras que no suelen obedecer a un encargo y son por tanto más libres: el retrato de otro artista es campo abierto a la experimentación de soluciones menos convencionales. Uno de los que posaron para él fue Joaquín Sorolla, quien, al final de su vida, dedicó sus energías a las misiones que le encomendó Archer Huntington para su Hispanic Society: la Visión de España y la galería de grandes retratos de autores de nuestro país. El mecenas llegó a reunir 42 de su mano, algunos de las cuales se exhiben hoy en la sala de lectura del museo. Son entre ellos más numerosos los de escritores que los de artistas, entre los que se encuentran Beruete, Raimundo de Madrazo, Benlliure y Muñoz Degrain.

El atractivo social que determina la producción de efigies de artistas en las revistas ilustradas del XIX, como la mencionada en el caso de Madrazo, se tradujo a otros formatos de fácil acceso al público y por ello más comerciales. Así, Ramón Casas, editó en paralelo a su propia revista Pèl & Ploma, una serie de postales con retratos de artistas famosos dibujados por él. Y él fue uno de los elegidos por Lluís Graner para protagonizar una de las Películas íntimas o “retratos de artistas, literatos y demás personajes catalanes realizando sus obras de arte o ejercitando su carrera”, probablemente filmadas por Segundo de Chomón, el “Méliès español” de cuyo nacimiento se celebra ahora el 150 aniversario. La serie de retratos cinematográficos se metió además en los estudios de Rusiñol, Urgell o Llimona y se proyectó en la Sala Mercé, un local diseñado por Gaudí y gestionado por el pintor Lluís Graner, que montaba allí también exposiciones y espectáculos diversos para una audiencia burguesa y culta.

Reuniones en el taller

Decía antes que uno de los contextos en los que se desarrolla este interés por la representación del colectivo de artistas es el del estudio, en el que un anfitrión recibe a sus colegas y amigos. La primera gran pintura de encuentros en el taller es la que Louis-Léopold Boilly sitúa en el del miniaturista Isabey en 1798, al que acuden los 31 arquitectos, pintores, escultores o actores postrevolucionarios más famosos, efigiados en fantásticos estudios individuales que por fortuna se han conservado. Frente a otros retratos grupales en los que los modelos aparecen tiesos e inactivos, aquí aparecen involucrados a través de gestos y miradas en conversaciones y análisis, escenificando el intercambio de ideas y prácticas que se producía allí.

Por cierto que tanto Boilly como Isabey y algunos de sus modelos reaparecen años después en el cuadrazo de François-Joseph Heim que muestra a Carlos X entregando las recompensas a los artistas expositores en el Salon de 1824 en el Louvre, con nada menos que 108 figuras y la crème de la crème de las artes del momento, incluyendo músicos, arquitectos y gestores de organismos, con grandes estrellas como Rossini, Chérubini, Ingres, Quatremère de Quincy, Daguerre, Vernet, Delaroche, Nodier, Vigée-Le-Brun, Gros o Gérard.

En España, Antonio María Esquivel inaugura este subgénero de reuniones en el taller con Los poetas contemporáneos. Una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor (1846), en la que ponemos cara a 44 astros del Romanticismo patrio a la vez que reconocemos algunas de las obras del pintor, quien se siente tan digno de ser perpetuado en efigie como sus invitados y se propone como segundo eje (con Zorrilla) de un movimiento cultural.

En línea con el enaltecimiento del artista que está en la base de todo esto, otra de las variantes de asamblea artística tiene como motivo el homenaje a un maestro. Así ocurre es en el que rinden los amigos de Fantin-Latour a Delacroix (1865) un año después de la muerte de este. El maestro aparece retratado, a partir de una fotografía y dentro de un marco en la pared –un recurso habitual para incluir a fallecidos o ausentes en estas agrupaciones–, rodeado por Baudelaire, Manet, Champfleury y Whistler, entre otros. O en el que hacen los de Maurice Denis a Cézanne (1900), que se emplaza en otro espacio para el arte: la galería de Ambroise Vollard. Participan no solo la generación de los nabis, con Sérusier, Vuillard, Ranson, Roussel o Bonnard, sino también sus mayores: Odilon Redon en persona y, manifestándose a través de sus obras, el propio Cézanne, Gauguin (que fue propietario del bodegón que encarna al homenajeado) y Renoir.

A Fantin-Latour, que realizó más retratos grupales, lo vemos en Música en las Tullerías (1862) de Manet, un atípico fresco de la escena cultural al aire libre en el que escritores y artistas se confunden con la multitud. Y Manet, a su vez, es el maestro de ceremonia pictórica en Un taller en Batignoles (1870), de Fantin-Latour, congregando a su alrededor a los jóvenes vanguardistas. Como ven, son reverencias cruzadas que consolidan los vínculos artísticos.

La tertulia en el café

El primer cónclave de autores en un establecimiento público que he podido localizar es la Conversación de virtuosos… en el Kings Arms (1735),de Gawen Hamilton. No se sabe muy bien qué relación mantenían estos pintores (él incluido), grabadores, escultores, arquitectos o anticuarios de nombres poco conocidos para nosotros; podrían ser miembros de un club o fijos de una tertulia, pero está muy claro que se reunían en una taberna sita en New Bond Street, el Kings Arms, que parece elegantísima. Como dato curioso: cada uno de los retratados pagó una cantidad a Hamilton quien, una vez terminado, ¡lo sorteó entre ellos! Una señal de que era ya un tipo de representación muy apetecida por los creadores.

Me gustaría pensar que en los frescos que Leonardo Alenza pintó, hacia 1830, en las paredes del Café de Levante aparecía retratado alguno de los artistas e intelectuales que lo frecuentaban, pero los historiadores no han hecho ninguna propuesta al respecto. Son unas pinturas muy modernas de las que, lamentablemente, solo se conservan cinco fragmentos, dos en el Museo del Prado, dos en el Museo Lázaro Galdiano y uno en el Museo del Romanticismo (reunidos aquí). Donde sí brillan –es un decir, en obra tan oscura– las personalidades culturales es en La tertulia del Café de Pombo (1920), de José Gutiérrez Solana, con Gómez de la Serna como animador y con el pintor autorretratado, aunque en una posición menos central que la asumida por Esquivel en su reunión de poetas, y en un espacio externo común a todos (no en el taller propio). Sabemos que Solana se basó en una fotografía para pintar este cuadro y lo cierto que a partir de esas fechas las galerías de artistas se harán muy a menudo en ese medio.

Retratos fotográficos

Algo parecido había hecho décadas antes el famoso fotógrafo Nadar, que se metió en un enorme lío al pretender retratar al Tout-Paris en cuatro estampas de gran formato con miles de caricaturas de cada uno de los hombres de letras, dramaturgos, pintores y músicos parisienses en boga. Consiguió editar –con formidable éxito pero poco rédito– solo la primera hoja de este Pantheon (1854), con 249 personajes, para el que hizo multitud de dibujos individuales basados en fotografías. Llevaba esta irónica dedicatoria: “Al señor que yo siento de veras y de antemano no conocer y que el octavo día de la tercera luna del año 3607 salió a buscar enloquecidamente este ejemplar ya inencontrable para comprarlo a precio de oro y del cual no podrá prescindir en su gran trabajo sobre las figuras históricas del siglo XIX”. De nuevo, la idea de la fama póstuma.

Ya en el medio estrictamente fotográfico, los proyectos son tantos (y más conocidos) que debo solo mencionar alguno. Podemos remontarnos a Julia Margaret Cameron, que en los años sesenta del siglo XIX nos dejó una galería de los pintores prerrafaelitas y sus aledaños literarios, todos amigos y muchos disfrazados, incluyendo a Holman Hunt, Millais, Burne-Jones, Watts, Tennyson o Carlyle.

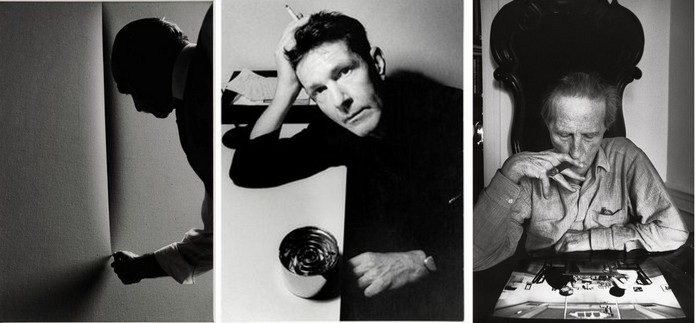

Y hacer parada especial en Ugo Mulas, a cuyos retratos de artistas, ha querido la casualidad, dedica ahora mismo una exposición la galería Parra & Romero en Madrid. Este fotógrafo italiano que, por cierto, empezó fotografiando a intelectuales en el Bar Jamaica de Milán (el contexto de la tertulia en el café del que he hablado), viajó tres veces a Nueva York a mediados de los sesenta y su estrategia para asegurar su inserción en el ambiente profesional de los artistas fue la de retratarlos en su intimidad creativa, a través de un penetrante intercambio psicológico. Algunas de sus tomas se han convertido en los “iconos” de artistas como Calder, Smith, Fontana, Manzoni, Duchamp, Warhol, Lichtenstein y un larguísimo etcétera.

En España, el fotógrafo que por esas fechas y hasta 1990 más intensamente se dedicó al retrato de artistas fue Juan Dolcet. A esta faceta de su producción dedicó el Museo Reina Sofía una exposición póstuma en la que se reunieron nada menos que ochenta fotografías, que nos presentan a veteranos como Francisco Bores o Vázquez Díaz y a artistas que empezaban a consolidarse como Antonio López, Luis Gordillo, Pablo Palazuelo o los pintores de El Paso. Sus imágenes nos permiten conocer los estudios de muchos de esos creadores, en pose activa o meditativa, pero además innovan con un tipo de retrato escenificado en el que muchas veces incrusta un toque de humor, como ocurre en el de Juan Genovés metido en un armario y bebiendo una taza de té.

La variedad de las poses de Dolcet contrasta con uno de los proyectos más recientes de retrato grupal en España, la serie de los Poetas de Bernardí Roig, que comparte sin embargo el talante “teatral” de aquel conjunto burlón. Cien personas (99 hombres y una mujer con barba postiza) de edad en torno a los 50 años, en la misma postura frontal, con el mismo encuadre y con la misma túnica rotulada con la palabra Poet, componen el friso que relata la trayectoria profesional y vital del autor. Son directores de museos, críticos, escritores, galeristas, coleccionistas, otros artistas… Un homenaje a quienes han contribuido a su éxito y, como vengo subrayando, una táctica autopromocional.

Es una muy evidente demostración de cómo esta modalidad de retrato, desde el mismo Pacheco, ha estado copada siempre por hombres (los viri de sus orígenes). Cierto es que en otros tiempos había menos mujeres artistas con suficiente visibilidad pública pero esta última serie pone de manifiesto que la perspectiva de género (masculino) se ha perpetuado de una manera muy acrítica. Alguna respuesta ha habido desde el frente femenino: solo en España y en los últimos años tenemos las reivindicaciones de Carmela García o Diana Larrea –a las que no incluyo aquí por no tratarse de representaciones contemporáneas sino retrospectivas– que llaman la atención sobre la marginación por parte de la historia oficial de tantas trayectorias de mujeres relevantes en las artes y el conocimiento.

Dedicatorias pictóricas

La predominancia de la fotografía no hace desaparecer los conjuntos de retratos en la pintura. Pensemos en la reunión de dadaístas y futuros surrealistas en un paisaje tirolés-cósmico que pintó Max Ernst (1922). En Au rendez-vous des amis cita a diecisiete escritores y pintores en el “Olimpo” de las artes. Están Crevel, Soupault, Arp, Éluard, Péret, Aragon, Breton, De Chirico, Desnos, Gala… –haciendo extraños gestos con las manos que aluden al lenguaje de sordomudos que enseñaba el padre del artista– pero también Dostoievski y Rafael, en uno de esos homenajes chocantes de este colectivo. Sus nombres quedan registrados en dos cartelas laterales, con una numeración marcada junto a cada una de las figuras, lo que nos hace advertir una de las dificultades de estas representaciones grupales: los problemas de identificación, que se solventan a veces con rótulos en el anverso o el reverso, en documentos adjuntos o gracias a testimonios de los contemporáneos que aún conocían los rostros. Otras veces, queda a los historiadores reconstruir la información, como ha ocurrido con los dibujos que Pacheco dejó sin marco y sin nombre.

Tenemos un cuadro comparable a este aquí, el Grupo de personas en un atrio o alegoría del arte y la vida o del presente y el futuro (1976), en el que Guillermo Pérez Villalta pinta a su generación: los esquizos, sus simpatizantes y cómplices, que marcaron la escena artística madrileña en los años setenta. La obra, que tiene algo de manifiesto, es una afirmación de una posición artística que defendía la pintura figurativa y los contenidos ligados a las vivencias cotidianas, subjetivas y compartidas. Están casi todos los que más activamente la practicaron y promovieron: los pintores Gordillo, Pérez Mínguez, Alcolea, Franco, Utray, Quejido o Cobo, los críticos Aguirre, Bonet, Pérez de Ayala y Huici, o las galeristas Buades y Kirby. El atrio en que se cobijan todos ellos.

El formato de sucesión de retratos individuales también ha tenido continuidad. Lo detectamos en la serie de Chuck Close sobre amigos artistas – Cindy Sherman, Lou Reed, Joel Shapiro, Kiki Smith, Cecily Brown…– que tiene la particularidad de servir al autor para fijar y hacer suyos los rostros de las personas queridas, haciendo frente a la prosopagnosia (incapacidad para el reconocimiento facial) que padece. También en una reciente exposición de Georg Baselitz, Devotion (2019), en la que yuxtaponía creadores vivos y muertos, por supuesto cabeza abajo, inspirándose no en sus apariencias reales sino en sus autorretratos.

Concluyamos, con consciencia de que esto no supone más que la punta del iceberg de un asunto con mucha trascendencia. En todos los casos, con Pacheco, se sigue tratando de lo mismo: la reverencia a los compañeros en las ideas y en la vida, al servicio de su recuerdo.